(「愛犬の友」10月号 特集「犬のアレルギー徹底研究」寄稿記事原稿より)

アレルギー性皮膚炎は増え続けているにもかかわらず、その病態は複雑で、十分に解明されていないのが現状です。その原因についても様々な要因が挙げられ、情報が交錯しています。そんな現状の中で、獣医師が正確な診断と的確な治療を行うためには、飼い主による初期症状の早期発見と臨床症状の情報提供、そして治療への理解と協力が不可欠となります。

アレルギーについて

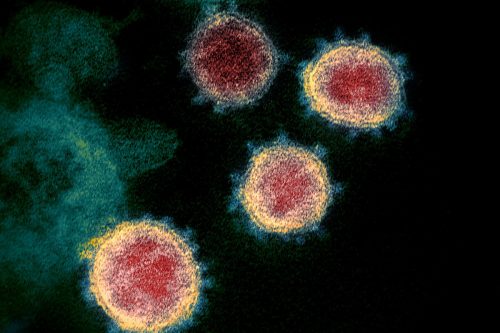

1.アレルギー反応

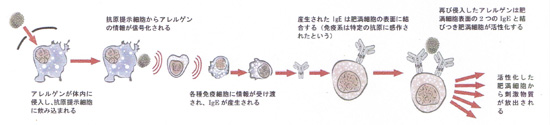

アレルギー反応とは、環境に存在し通常は害のない物質(アレルゲン)に対して生体が引き起こす、過剰な免疫反応の1つです。アレルギーを持つ動物は、アレルゲンに対して抗原特異的免疫グロブリン抗体(以下IgE)を産生します。産生されたIgEは肥満細胞と呼ばれる細胞に結合します。再び同じアレルゲンが体内に入ると、その肥満細胞から刺激性物質が放出され、痒みや炎症等の皮膚症状が現れます。

2.アレルゲン

花粉・カビ・ダニ・昆虫・食物など数多くの物質がアレルゲンとなります。

3.憎悪因子

アレルゲンではありませんが、天候や大気汚染・居住環境・食生活・衛生状態・ストレスなどによって症状が悪化することがあります。

アレルギーは複数の原因が重なり発症する

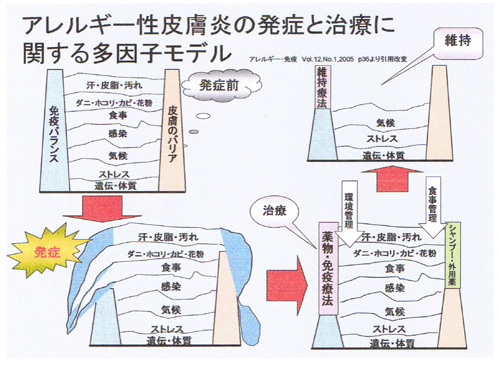

本来は奇妙な病気というギリシャ語を語源とするアトピーは、食事中や環境中に存在する様々なアレルゲンに対してIgEを産生してしまい病気を引き起こす遺伝的体質を指すと定義されています。アトピー体質は遺伝的なものであり、犬においても家族性に出現する傾向があります。奇妙な病気と表現されるだけあって、痒みという症状として現れるまでには、複数の要因が重なり合っています。アレルギー性皮膚炎の発症から治療・維持するまでに、この複数の要因がどのように関与し、それをどうコントロールしていくかを解説するための図を以下に示します。

衛生仮説

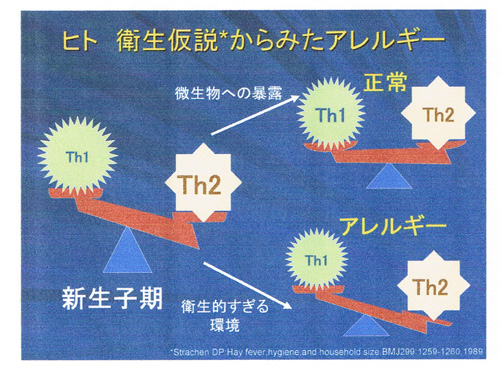

なぜアレルギー性皮膚炎が近年になって増えているのでしょう?その原因究明について犬では十分になされてはいませんが、ヒトでは衛生仮説という説があります。それは、生活水準や衛生環境の向上による幼少時の感染症の減少が、近年見られるアレルギー疾患の増加の原因ではないかとするものです。この仮説は、1989年の発表当時は免疫学的な裏付けが乏しかったため、広く受け入れられませんでしたが、その後、この仮説を支持する大規模な疫学的研究が次々と発表され、また免疫細胞に関する理解も深まった結果、現在では最も注目を集めているものです。

アレルギーとTh1型(helper T cell 1)/Th2型(helper T cell 2)リンパ球のバランス

なぜ幼少時の感染機会が少ないと、アレルギー性疾患を発症しやすくなるのでしょう?この仮説を説明する根拠の一つとなるのが、免疫を担当するリンパ球の種類であるT細胞におけるTh1型(helper T cell 1)/Th2型(helper T cell2)のアンバランスです。T細胞の免疫反応はその産生するサイトカインによってTh1型とTh2型に大きく分類されます。細菌やウィルスなど細胞の中に入って害をもたらすものに対抗するためにTh1型が働き(細胞性免疫)、寄生虫など細胞の外側で害をもたらすものに対抗するためにIgE抗体を作る命令を出すのがTh2型のT細胞です(液性免疫)。この2つのリンパ球のバランスが取れているのが本来の姿で、免疫によって外敵から守られていることになります。そのバランスが崩れた時に体に何らかの不都合が生じます。

胎児期および新生児期の免疫応答は,Th2型の免疫応答が優位となった状態であることが知られています。そして、幼少時期の様々な微生物の刺激によってTh1型の免疫応答が発達し、Th1とTh2のバランスのとれた免疫系が形成されるのです。すなわち、最近の衛生環境の整備によって幼小児期における感染の機会が減少するため、Th2優位の状態が解消されず発症しやすくなるのがアレルギー性疾患であると考えられているのです。

衛生仮説は,腸内環境にもあてはめることができます。ヒトにおける研究によると、アレルギー症状の発現した幼児では、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの悪玉菌が有意に増加しており、乳酸菌などの善玉菌は有意に減少しているという報告があります。さらにヒトでは乳幼児期の抗生物質の投与とアレルギー性疾患発症の相関についての報告もあり、生後早期に抗生物質を使用した場合、アレルギー性疾患の発症が促進されることが実証されています。また、マウスを用いた動物実験では、離乳直後に腸内細菌を一掃するように抗生物質を投与すると、成長後のTh1/Th2 バランスがTh2 優位になりIgE 産生などが増強することも報告されています。このような腸内細菌とアレルギーの関係から、乳酸菌などの整腸生菌剤やその加工物をアレルギー性疾患の予防や治療に利用しようとする研究(プロバイオティクス)も進められています。

犬におけるアレルギー

犬における代表的なアレルギー性皮膚炎は以下の3つです。

- アトピー性皮膚炎:花粉やイエダニなど環境中の抗原に対するアレルギー反応

- 食物アレルギー:食物抗原に対するアレルギー反応

- 接触性アレルギー:金属や刺激物などに直接触れることで発症するアレルギー反応

いずれもその主な症状は、痒みと皮膚の炎症です。

好発犬種

様々な犬種においてアレルギー性皮膚炎の発生率が増加していることが多く報告されています。欧米におけるその犬種とは、

ボクサー、ジャーマン・シェパード、ウェスト・ハイランド・ホワイト・テリア、ラブラドール・レトリーバー、ケアンテリア、アイリッシュ・セッター、ダルメシアン、ラサアプソ、イングリッシュ・セッター、ゴールデン・レトリーバー、イングリッシュ・ブルドック、シャーペイ(順不同)などが挙げられています。上記に加えて日本では、柴犬、シーズー、などが挙げられます。

ただし、これらの報告では必ずしも根底となる飼育頭数との比較上でのデータではありません。それでもなお、一般的にはアレルギー性皮膚疾患の発生率が高い犬種が存在すると考えられています。日本と欧米では挙げられる犬種が異なるように、これら犬種による発生率は、限定された遺伝子プールによって、国またはその国の地域ごとで様々に変わってくることを認識することが重要です。

病変による分類?

食物アレルギーとアトピー性皮膚炎は同時に発症することが多く、一般に臨床症状からは区別がつきません。病変による分類も経験的になされることがありますが、痒みが強くなり自分で掻き壊した皮膚病変となった後に病院を訪れる症例が多く、この段階で病変から判断することは不可能です。年齢的にみると食物アレルギーは1歳齢以下で発症することが多く、アトピー性皮膚炎は1歳から3歳までに発症することが多いとされています。年齢的要素を考慮に加えた上で、発症初期の段階に病変から見分けることができるとすれば、それは一番身近な飼い主の観察によって可能となります。

今年欧米から来日した2人の著名な獣医皮膚科専門医の見解によれば、食物アレルギーの初期症状は口や肛門の周囲の痒みと炎症として現れることが多く、それは糞便回数の増加にも現れるとの報告でした。

また耳の病変では食物アレルギーの初期症状が耳の奥(水平外耳道)の炎症から出現するのに対して、アトピー性皮膚炎の場合は耳介や耳孔付近に現れることが多いとの事でした。いずれも発症初期の段階ではとても参考になる所見だと思われます。

接触性アレルギーの場合は、アレルギーを起こすものと接触した皮膚のみが炎症を起こしますので、限局した病変が特徴となります。

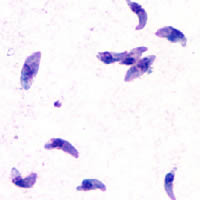

アレルギー性皮膚炎の他に、皮膚に痒みをもたらす犬の皮膚病としてはヒゼンダニ(疥癬)やニキビダニ(毛包虫)、あるいはノミのような外部寄生虫の存在や、本来ならば皮膚に常在しているはずの黄色ブドウ球菌や酵母(マラセチア)の感染症がありますので、アレルギーの可能性を調べる前には外部寄生虫のほか、皮膚の感染症の有無を鑑別し、ルールアウトもしくはコントロールすることが大切です。

1.アトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎の犬は、正常な犬にとっては無害な環境物質(アレルゲン)にも反応してしまいます。一般的なアレルゲンとしては、ハウスダストマイト、動物のフケ、虫、花粉、カビなどがあります。

発症の原因となるアレルゲンは個体ごとに異なり、そのアレルゲンは皮内テストや血液検査を使って調べることができます。環境対策としてアレルゲンの回避がうまくいけば皮膚の状態が安定する犬もいますが、治療と環境管理は生涯にわたって続けることになります。治療はいくつかのオプションを組み合わせることによって、最も良い治療結果が得られます。外部寄生虫感染症の予防、適時二次感染の治療を行うことを前提として、後述の治療オプションを選択することになります。経過を注意深く観察することで症状を悪化させる要因を絞り込み、避けることも可能です。考えられる悪化要因としては、精神的に不安をもたらすものやストレスも含まれ、そのほか床暖房の使用や花粉の飛散量などさまざまな原因の影響もあります。

アレルギーの原因を調べる

アレルギーの原因となる物質(アレルゲン)を調べるテストは大きく分けて2つあります。

1.皮内テスト

少量のアレルゲンを皮内に注射し、皮膚の反応をから診断する検査です。動物が投与された物質に対してアレルギーを持っている場合、皮膚に赤い紅斑が現れます。感度に優れていますが、局所を剃毛し、多くは麻酔下で行う必要があります。また、ステロイド剤や抗ヒスタミン剤などの投与中は実施できませんので休薬期間が必要です。

2.血液検査

少量の血液を採取し、分離した血清中のアレルギー特異的IgEの量を測定します。皮内テストのような休薬期間を必要とせず、動物に対しても外傷を与えません。また、一回の血液採取によって検査できるアレルギー抗原の数は実質的に無制限で、重篤な皮膚疾患にも可能です。スペクトラム社のSPOT TESTは一度の検査で92種類のアレルゲンを同時に検査することができます。

IgEの量とアレルギー症状の関係について

SPOT TESTに代表される血清アレルギーテストはアレルゲンに対して特異的に作られたIgEの有無を検査します。健康な犬でもIgEは作られていますので、アレルギー症状を呈する動物と無症状の動物を比較した場合、検出されたIgE陽性の数が多いからといって、必ずしも症状が強く現れるとは限りません。

それではアレルギー検査の目的はということになりますが、「検査時点において、その動物の体がどのようなものを異物と認識してIgEを産生しているかを検出し、その結果に基づいて対処すること」を目的としています。

アレルギーの発症にはIgEの他にも感作されたリンパ球や環境因子なども関係していて、何が引き金となっているかなど未だその正確なメカニズムは解明されておりません。

アレルゲンの進入経路について

環境由来のアレルゲンは呼吸器を介して侵入してくると考えられていたこともあり、環境中に存在するアレルゲンが原因となる皮膚炎を吸入性アレルギー性皮膚炎と呼んでいた時代もありました。しかし最近のデータからは皮膚を介しての侵入が確認されており、皮膚におけるアレルゲン情報の提示細胞であるランゲルハンス細胞の役割に着目した研究が進められています。

アレルゲンの回避

アレルゲンを回避することは非常に困難ではありますが、可能な限りの努力が必要です。それぞれのアレルゲンとその対策についてご紹介します。

【 花 粉 】

春から秋にかけて草や木は、大量の花粉を産生し放出します。人や動物は開花した全ての花にアレルギーを示すと思われがちですが、ユリなどの大きな花の花粉は大きく、重く、また粘り気があり、昆虫の体や脚に付着させることで花粉を媒介し受粉させます。そのため吸入抗原となりうるだけ十分に長く空気中に浮遊しません。草や木の花粉は非常に軽く、風の流れによって長い距離を浮遊するように作られています。アレルギー症状を起こすのは、このような草や木の軽い花粉です。

☆花粉に対する対策

- 花粉の飛散は早朝に多いため、朝10時前の散歩を避けます。

- シャンプーやブラッシングをこまめにして花粉を落とします。

- 空気清浄機で花粉を室内から排除します。

【 カビ・真 菌 】

カビや真菌の胞子は、従来考えられていたよりもアレルギーの原因となることがわかってきました。カビは湿気と酸素があればいかなる場所でも発見され、その胞子の浮遊量は花粉よりも多いとされます。

☆カビの胞子に対する対策

- 空調設備を調節し湿度を40~60%以下に保ちます。

- 細かいフィルターを使用した空気清浄機なども有効です。

【 イ エ ダ ニ 】

イエダニ(チリダニ科のコナヒョウヒダニ、ヤケヒョウヒダニがアレルゲンとなる主な種)は、どの家でも発見され、小さじ一杯分のハウスダスト中に2,000匹のダニと250,000の糞便塊が存在するといわれます。雌は一度に60~100個の卵をどんな場所にでも産むことができます。

また、温度と湿度の条件が揃えばマットレス、カーペット、カーテン、過度に物を詰めた家具類、ぬいぐるみ等あらゆる場所で繁殖します。

☆イエダニに対する対策

1.湿度を下げる

イエダニの繁殖には高湿度が必須です。湿度を低く(40~60%以下)することで、ダニの繁殖能力を弱める事ができます。

2.ホコリの量を減らす(少なくとも一週間に一度は清掃します)

週に一度完全に掃除機をかけます(毎日簡単に掃除機をかけるより効果的です)。掃除機にはダニを捕獲するのに十分な細かいフィルターを備え、ダニを空気中に吹き飛ばさない様に注意します。掃除機で吸引する前に家具等の埃を払い、少なくとも20分間全ての埃が落下するのを待ちます。

掛け布も他の家具と同様に、装飾された織物を確実に吸引します。ペットの寝床、毛布、そしてぬいぐるみは熱湯での洗浄後、完全に乾燥させダニを除去します。

3.注意

生きているダニ本体よりも死骸が粉末状になったものや排泄物がアレルゲンとなりますので、薫煙などの殺虫剤はあまり効果がありません。むしろ薫煙処理を行った後、掃除機をかけずに犬を部屋に入れることでアレルギー症状が悪化することがあるほどです。掃除を行っている間は、部屋からアレルギーを持つ動物を外に出すようにします。

【 昆 虫 類 (ノミ・ゴキブリ・カ・イエバエ)】

1.ノミによる痒みの原因

ノミの唾液に存在するアレルギー抗原だけではなく、その死骸や排泄物も吸入抗原となり動物の痒みを引き起こします。

2.昆虫類による痒みの原因

ゴキブリ・カ・ハエの死骸も粉末化し吸入抗原となります。昆虫の除去は不可能かもしれませんが、家庭環境中における昆虫の量は掃除によって減少させることが可能です。

【 間 接 喫 煙 】

間接喫煙を引き起こすバコから発する煙と、喫煙者により吐き出される煙の混合物には、アレルギー抗原と刺激物質、さらに有害な発ガン性物質が含まれています。これらは家屋内に煙が無い場合でも公衆の領域から髪や衣類に付着して持ち込まれ、動物のアレルギーの原因となるといわれています。

アトピー性皮膚炎の治療オプション

アレルゲン免疫療法(減感作療法)

皮内テスト、または血液検査によって原因となるアレルゲンが特定され、食事の変更をしても年間を通じて3ヶ月以上痒みがコントロールできない場合は、アレルゲン免疫療法(その犬に対して一定量の原因となる抗原を次第に増量させながら注射していく方法)が治療の選択肢となります。この方法では効果判定までに9ヶ月ほど要しますが、治療を受けた犬の60~80%に効果があります。注射による治療は動物病院に通院し、獣医師の経過観察のもとで行われます。これはアレルギー性ショック(アナフィラキシーショック)に備えるためですが、そのような例は非常に稀です。ほとんどの犬は1~2ヶ月に一度の維持注射が必要とされます。

日本においてもSPOT TESTの結果から得られるオーダーメイドの減感作薬が獣医師による個人輸入に限り入手でき、それを用いた治療が一部の施設で浸透しつつあります。食事の変更と併用した結果、この治療例の80%以上に満足な効果がもたらされています。

皮膚の状態改善

アトピー性皮膚炎を発症した犬の多くは、皮膚が乾燥しているため、アレルゲンや他の刺激物質が体内に入り込みやすくなっています。バリア機能を高め、皮膚の状態を改善させるには次のようなステップがあります。

高品質で栄養バランスの取れたドックフードを与えます。その際、魚油(ニシンなど寒冷水域産の魚の油)や植物油(月見草など)に由来する必須脂肪酸のレベルが適切なフードが必要です。獣医師の処方による特別療法食をお奨めします。

定期的なシャンプーを行ってください。水がアレルゲンを洗い流し、症状をやわらげます。保湿シャンプーはその効果を持続させます。オートミールシャンプーも直接的な鎮静作用があるようです。また、鎮静ローションやクリームも処方されており、その局所塗布やアイスパックの使用によって、皮膚の激しい炎症を抑える効果が得られます。イオウ、サリチル酸も痒みの程度を軽くします。散歩からの帰宅の後、その都度絞ったタオルで全身を拭いたりするだけでもアレルゲンや刺激物を除去するのに役立ちます。

シャンプーと同様、定期的な耳の洗浄を行い、外耳道を清潔に保ってください。ワックス状物質の蓄積や二次感染を予防する効果があります。

抗炎症療法

2005年、免疫抑制剤の一つであるシクロスポリン製剤(アトピカ:ノバルティス アニマルヘルス株式会社)が、難治性のアトピー性皮膚炎の治療薬として日本でも発売されるようになりました。長期的投与の安全性については、今後のデータが待たれるところですが、すでに発売されていた欧米では抗炎症薬として高い評価が得られています。一時的な食欲減退や嘔吐が治療初期に数日起こることがありますが、それ以外の副作用(例えば持続性の嘔吐、歯肉の腫脹、長毛化、結節様病変など)は稀で、症状が出たとしても回復可能とされています。

高麗人参から有効成分のみを抽出した新しい漢方系のサプリメント療法(レジスト:三共ライフテック株式会社)が紹介され、副作用もないことから広く受け入れられており、多くの症例で有効であることが初期段階における成果発表で示唆されています。

局所的な炎症であれば冷やした布を当てることや、冷却スプレーの使用も役立ちます。

タクロリムス軟膏(0.1%プロトピック軟膏:アステラス製薬)は動物薬としては未承認ですが、局所的な炎症部位をもつ犬に使用して効果があがっています。使用上の注意を守れば、脱毛した皮膚病変、慢性的な炎症部位、耳介や眼周囲などの限局した病変に対して有効です。

ステロイドの局所療法は全身療法と比べればはるかに安全ですが、局所薬であっても長期にわたって使用することで皮膚から吸収されますので注意が必要です。

全身性のステロイドは非常に効果的ではありますが、長期間にわたって投与することで重篤な副作用をもたらすことがあります。その例としては脱毛、皮膚が薄くなること、皮膚におけるカルシウムの沈着、多飲多尿、糖尿病、情緒不安定などがあります。こうした副作用が見られるにもかかわらず、少量を二日おきに処方することは頻繁に行われ、その他の治療法で十分な効果が得られなかった場合には必要となるケースもあります。免疫療法の併用や、抗ヒスタミン剤、必須脂肪酸やシャンプー療法を用いることによって、ステロイドの必要量は減らすことができます。ステロイドを投与している犬は定期的なチェックを欠かさないことが大切です。アトピー性皮膚炎の治療としては、長期作用型のステロイド注射薬を使用するべきではありません。

抗ヒスタミン剤

抗ヒスタミン剤は概ね安全ですが、副作用として眠気や胃腸の変調を引き起こすことがあります。反応には個体差がありますので、それぞれの犬に最適な薬を見つけるために獣医師が何種類かの抗ヒスタミン剤を試験的に投与する必要があります。ただ残念なことに、抗ヒスタミン剤は25~50%の犬にしか有効ではありません。

その他の治療法

ステロイド療法に代わる他の効果的な治療法を開発することに対して、大きな関心が集まっています。新しい抗炎症薬や免疫抑制剤、生薬の調合のほか、DNAワクチンなど新たな免疫療法などがあります。現時点ではいずれも実際に応用するには至っていない一方で、より多くの方法が近い将来利用できるようになるかもしれません。

2.食物アレルギー

食物に対する有害反応には、免疫が介在する場合と介在しない場合の明らかに2通りが存在します。一般的には、免疫が関与している場合が食物アレルギー、免疫が関与していない場合は食物不耐性として分類できます。もし新しいタイプのフードを加えたほぼ直後に胃腸症状があらわれた場合は、明らかに食物不耐性です。一方、同じタイプのフードに何度も暴露された後で症状が出た場合は、食物アレルギーの可能性が高いと考えられます。食物アレルギーが発症しても、原因となる食材を食べ続けなければ症状の消退は比較的早く、場合によっては7日ほどで治まってしまうこともあります。

食物アレルギー性皮膚炎は食物に含まれる成分に皮膚がアレルギー反応を示す場合を指します。食物アレルギーは大きくて完全に分解されていないタンパク質によって引き起こされます。健康でアレルギーの無い動物の場合は、食物は殆ど完全に消化されます。完全に消化されることによってフリーアミノ酸や小さいペプチドへと変わり、アレルゲンとはなりにくくなります。これは粒子の大きさが10キロダルトン以下の分子量では、肥満細胞と結合しているIgE抗体に架橋することができず炎症産物が放出されないということと関係しています。

さらに今後是非ご理解いただきたいことは、「低アレルギーの食材」というものは存在し得ないということです。今までに食べたことの無いものであれば、すぐにアレルギー反応は起こりませんが、何度も繰り返していると反応が起こる場合もあります。アメリカではラムや米を使ったフードに関して、典型的な話がありました。かつてラムや米のフードは低アレルギーの食べ物として考えられていました。しかし、次第に大量に市販フードの原材料として使われるようになった結果、多くの犬や猫が繰り返しラムや米のアレルゲンに暴露されてしまい、現在では他の食材と同様にアレルギーを引き起こす原因となっています。

食物アレルギーは、ノミや環境抗原によるアレルギーと併発して発症することが多く見られます。唯一の治療手段は原因となる食物を与えないことです。確実に食物アレルギーと診断するためには、除去食と呼ばれる試験用の特別食を少なくとも6週間続けて与えることが必要です。更に原因となる食物の確定には候補となる食材を一定期間ずつ与えて症状の観察をする負荷試験という検査が必要になります。いずれも診断のためには長期間を要することから、実際には、食物に対する血清アレルギー検査を受け、その結果によって食事の変更をして症状の観察をすることが多く行われています。この場合でも指導を受けた犬の半数近くに、症状の明らかな改善が認められています。この点についてのアドバイスはかかりつけの獣医師にご相談ください。

スペクトラム社のSPOT TESTを受けた際に受け取ることができる推奨フードリストは十分な種類のフードを紹介していますが、飼い主や獣医師がそれ以外のフードを試してみることを制限するものではありません。最も制限の厳しいフードで症状の適度な改善がみられれば、制限を緩和し、新たな食材を加えたり、新たなフードに変えたりしても良いのです。

3.接触性アレルギー

接触性アレルギーは稀ですが、染料、洗剤、点耳・眼薬、シャンプーに対する反応として起こることがあります。セメント、コンクリート、腐食液、洗剤、石鹸、シャンプー(特にヒト用製品)に対して刺激反応が起こり得ます。

症状のあらわれた犬は入院が必要で、原因となる物質から遠ざけ、一週間ほど観察します。皮膚の症状が改善し、原因を特定する場合は疑いがある物質を剃毛した皮膚に2~3日接触させます。アレルゲンや刺激物と接触し続けた部分の皮膚が炎症を起こすのを確認し、診断します。

カーペットが原因として特定されたとしたら、それを取り除くなど、犬がアレルゲンと極力接触をしないことが理想的です。もしそれが不可能であれば、ステロイド、シクロスポリン、その他抗炎症薬が必要となる場合もあります(軟膏も毛の無い部分には使用可能です)。アレルゲン免疫療法は接触性アレルギーにはふさわしくないとされています。

まとめ

以上のようにアレルギーを理解することによって、日常の観察力を高め、症状への早期対応が可能になります。アレルギー性皮膚炎を完全に治療することは不可能ですが、治療には多くのオプションがあり、それを組み合わせることによって現状の痒みを半分以下にコントロールすることができるのです。まず、獣医師との協力体制を深め、愛犬のアレルギー性皮膚炎の予防と改善に前向きに取り組みましょう。

ライター紹介

獣医師 荒井 延明

このたび当院院長の大学院時代の同級生・荒井延明先生に、皮膚病についてご寄稿頂きました。

荒井先生は臨床経験も長く、現在は研究機関にお勤めで、皮膚病の治療を中心にご活躍中です。